- Willkommen beim NABU Lübeck

- NABU- Lübeck--Wer wir sind und was wir tun

- Arbeitsgruppen und Exkursionen

- Arbeitsgemeinschaft Schellbruch

- Schwalbenschutz

- Pflege von Feuchtwiesen

- Amphibienschutz

- Eulen- und Wanderfalkenschutz

- Storchenschutz

- Bau und Betreuung von Nistkästen

- Naturerlebnisraum (NER) Strukbach

- Arbeitsgemeinschaft Wakenitz

- Fledermausschutz

- Unsere Vogel-Exkursionen

- Unsere Insekten-Exkursionen

- Besondere Events

- Geplante Exkursionen & Veranstaltungen

- Pressemitteilungen

- Downloadbereich

- Über den NABU

- Mitglied werden

- Natur erleben

- Praktische Tipps

- Links

Willkommen auf der Homepage des

NABU Lübeck

Für Mensch und Natur

Der Naturschutzbund Deutschland e.V. - NABU - möchte Menschen dafür begeistern, sich durch gemeinschaftliches Handeln für die Natur einzusetzen. Wir wollen, dass auch kommende Generationen eine Erde vorfinden, die lebenswert ist, die über eine große Vielfalt an Lebensräumen und Arten, sowie über gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden und ein Höchstmaß an endlichen Ressourcen verfügt. Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen unsere Arbeit vorstellen und Perspektiven für eine lebenswerte Zukunft entwickeln.

In diesem Jahr bieten wir wieder eine Vielzahl naturkundlicher Exkursionen in die Natur an, bei denen Sie Gelegenheit haben, die artenreiche Tier- und Pflanzenwelt vor Ihrer Haustür kennen zu lernen. Wir freuen uns auf Sie und viele schöne gemeinsame Beobachtungen!

Wenn Sie sich vorstellen können für die Natur hier in Lübeck aktiv zu werden, dann schauen Sie doch einfach mal bei der jeweiligen Geschäftsstelle des NABU Lübeck vorbei.

Monatliche Treffen des NABU Lübeck

Wir treffen uns in der Regel am ersten Dienstag des Monats um 19.00 Uhr im Museum für Natur und Umwelt (Vortragssaal), um über die Tätigkeiten in den Arbeitsgruppen zu berichten und über neue Projekte zu beraten. Nicht nur die (aktiven) NABU-Mitglieder sind herzlich eingeladen, sondern auch alle, die sich für den Naturschutz interessieren, aber noch keinen Ansatz für eine Beteiligung gefunden haben.

Auch wenn man kein NABU-Mitglied ist, kann man sich kontinuierlich in Arbeitsgruppen einbringen, an saisonalen Einzelaktionen wie z.B. beim Mahdabtrag auf den Feuchtwiesen teilnehmen oder selbst ein Projekt starten. Ein guter Einstieg ist die Teilnahme an unseren Vogelführungen.

Die nächsten Termine im

Museum für Natur und Umwelt (19.00 bis ca.21.00 Uhr)

Achtung! Ab November finden die Treffen im Vortragssaal statt (Seiteneingang)

4. November 2025

2. Dezember 2025

6. Januar 2026

3. Februar 2026

(Änderungen vorbehalten)

Geschäftsstelle!!

Unsere Geschäftsstelle ist zur Zeit an folgenden Tagen besetzt:

Montag 11- 13 Uhr

Dienstag 11-13 Uhr

Donnerstag 16-18 Uhr

Sie können uns aber jederzeit telefonisch (AB) oder per E-Mail erreichen.

Der Kalender vom NABU Lübeck für 2026

Der NABU Lübeck hat wieder einen Kalender (Format DIN A4, Spiralheftung)

mit Fotos von Anna Sander herausgegeben.

Er ist in der NABU-Geschäftsstelle während der Öffnungszeiten gegen eine

Spende für den NABU erhältlich.

Geplante Exkursionen & Veranstaltungen

So., 9. November 2025,10.00 Uhr

Wasservögel am Ruppersdorfer See

Zu dieser Zeit ist mit zahlreichen Gänse- und Entenarten zu rechnen, möglicherweise sind Singschwäne und Zwergsäger zu sehen, Spektiv ist hilfreich.

Treffpunkt: am See; von Ratekau über Bahnhofstraße zum Ruppersdorfer Weg laufen oder fahren, vor der Autobahnbrücke links zum See abbiegen (ca. 20 Minuten zu Fuß ab Bushaltestelle Ratekau/Dorfplatz, Linie 500 ab ZOB Lübeck 8.54 Uhr).

Leitung: Benno Moreth

Fr., 5. Dezember 2025, 20.00 Uhr

Fr., 9. Januar 2026, 20.00 Uhr

23. Januar 2026, 20.00 Uhr

Fr., 6. Februar 2026, 20.00 Uhr

Eulenwanderungen

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir darum, Herrn Wilfried Schädler unter Telefon 0451/477363 anzurufen. Sie erhalten dann alle notwendigen Informationen.

Vortragsreihe im Museum für Natur und Umwelt

in Lübeck (Herbst/ Winter 2025/26)

als Fortsetzung der Vortragsreihe zur Wakenitz-Ausstellung –

in Kooperation mit dem NABU Lübeck

Termine freitags 17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Themenschwerpunkt: Biodiversitätskrise und Lösungsansätze

7. November 2025, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Prof Dr. Matthias Glaubrecht (Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels)

Über das stille Sterben der Natur

Als einer der bekanntesten Evolutionsbiologen Deutschlands klärt Matthias Glaubrecht seit Jahren über das massive, weltumspannende Artensterben und seine verheerenden Folgen auf. In seinem Vortrag erläutert er die Gründe dafür, warum wir die Krise der Biodiversität zu wenig wahr- und nicht richtig ernstnehmen: Politik und Gesellschaft fokussieren zu sehr auf den Klimawandel, der klassische Naturschutz versagt und eine oft verfehlte Wissenschaftspolitik fördert zu wenig die ökologische Forschung. In seinem neuen Buch „Das stille Sterben der Natur“ ruft Glaubrecht ruft zum Handeln auf: Es müssen ausreichend große Naturschutzgebiete konsequent für funktionierende Lebensgemeinschaften geschützt und renaturiert werden und die Biodiversitätsforschung muss vorangetrieben werden.

Der Evolutionsbiologe und Biosystematiker Matthias Glaubrecht (Jg. 1962) ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg und wissenschaftlicher Leiter des Projekts Evolutioneum/Neues Naturkundemuseum am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels. 2023 zeichnete ihn die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung mit dem Siegmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa aus.

28. November 2025, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Prof. Dr. Sebastian Lakner (Universität Rostock, Fakultät für Agrar, Bau und Umwelt)

Dunkelgrüne Naturschutzmaßnahmen mit der Landwirtschaft

Am Beispiel des Offenlandes verdeutlich Prof. Lakner, wie die Landwirtschaft durch die Änderung und Intensivierung der Nutzung, durch die Ausräumung der Landschaft und durch die Nährstoffeinträge in Agrar-Ökosysteme zum Rückgang der Biodiversität beiträgt. Kritisch beleuchtet er die aktuelle Agrarpolitik, die nicht ausreichend auf die ökologischen Probleme und Herausforderungen ausgerichtet ist. Er geht der Frage nach, mit welchen Programmen man Landwirt:innen effektiv bei der Umsetzung ökologischer Maßnahmen unterstützen und den Interessenkonflikt zwischen landwirtschaftlicher Nutzung und Naturschutz lösen könnte.

Prof. Dr. Sebastian Lakner studierte Ökologische Landwirtschaft an der Universität Kassel/Witzenhausen und anschließend Agrarwissenschaften an der Georg-August-Universität Göttingen. Er war Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Agrarpolitik an der Uni Göttingen und 2019 am Thünen-Institut für Ländliche Räume in Braunschweig. Seit 2020 hat er die Professur für Agrarökonomie an der Fakultät für Agrar, Bau und Umwelt an der Universität Rostock inne.

9. Januar 2026, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Rolf Albert (Biologe)

Pflanzen in und an der Wakenitz (Teil 2)

Der Fortsetzungsvortrag (Teil 1 fand am 31.01.2025 statt) führt zunächst auf und unter die Wasseroberfläche des Flusses und widmet sich der interessanten Biologie einiger der hier anzutreffenden Pflanzenarten. Weiterhin wird ein Blick auf die Veränderungen der Pflanzenwelt geworfen. Deren Ursachen und mögliche Abhilfen werden zur Diskussion gestellt.

Rolf Albert hat die Fächer Biologie und Chemie für das Höhere Lehramt an der Universität der Freien und Hansestadt Hamburg studiert und beobachtet mit seinem Lehrerkollegen Jörg Clement seit Jahrzehnten - auch nach der Pensionierung - die biologischen und chemischen Verhältnisse im Naturschutzgebiet Wakenitz und ihrer Zuflüsse. Sein Interesse galt immer schon der Makro-, Mikro-, Tier- und Pflanzen- sowie der Landschaftsfotografie. An der aktuellen Ausstellung „Unsere Wakenitz – 25 Jahre Naturschutzgebiet“ hat er maßgeblich mitgearbeitet.

6. Februar 2026, 17.00 Uhr – 19.00 Uhr

Johannes de Wall (Wasser- und Bodenverband Schwartau)

Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie im Gebiet des Wasser- und Bodenverbands

Schwartau

Der Wasser und Bodenverband (WBV) Schwartau ist nicht nur ein Gewässerunterhaltungsverband, sondern

verfolgt auch zielgerichtet die naturnahe Entwicklung seiner Fließgewässer. Mit verschiedenen Maßnahmen

setzt er die europäische Wasserrahmenrichtlinie um, die den guten ökologischen Zustand bzw. das gute

ökologische Potential für alle Gewässer bis 2027 vorschreibt. Neben dem Leuchtturmprojekt „Auenprojekt

Schwartau“ gibt es im Verbandsgebiet eine Vielzahl von Beispielen, wie der Interessensausgleich zwischen

naturnaher Gewässerentwicklung und den Anforderungen einer modernen Kulturlandschaft gelingen kann. Der

Vortrag zeigt auf, welche Defizite an den Gewässern des Verbandes bestehen und mit welchen Maßnahmen

diese überwunden werden können. Dabei werden auch Restriktionen, Zuständigkeiten, die

Organisationsstruktur und bewährte Methoden zur Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt.

Johannes de Wall studierte an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Wasser- und

Bodenmanagement (Umweltingenieurwesen) und Wasserwirtschaft im globalen Wandel und ist seit dem

01.08.2022 als Verbandsingenieur für den WBV Schwartau zuständig.

Hier geht´s direkt auf der Arbeitsgemeinschaft Wakenitz

Hier geht´s zu den weiteren Exkursionen & Veranstaltungen

Aktuelles

NDR Nordtour: Den Norden erleben: NER Strukbach

Den Beitrag kann man direkt auf der Seite des NDR anschauen:

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordtour/-,nordtour-472.html

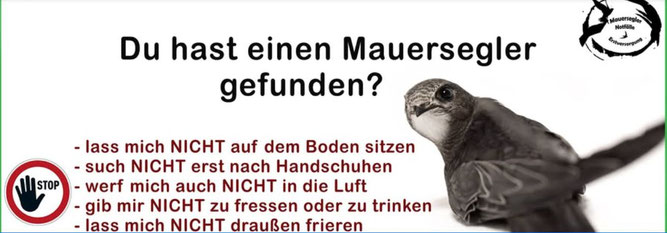

Mauersegler Notfälle

Du hast einen Mauersegler gefunden und suchst eine Fachpflegestelle die ihn pflegt oder pflegst selber gerade einen Mauersegler und hast Fragen? Dann bist du hier genau richtig ☺️

Es gibt eine Facebook-Seite, welche sich genau mit diesen Themen beschäftigt:

https://www.facebook.com/groups/2048505265445330/

Nutzt die Möglichkeit, den eleganten Seglern zu helfen.

Asiatische Hornisse: Bisher keine Nestfunde in Schleswig-Holstein – Sichtungen bitte melden

Seit den ersten Funden in 2014 hat sich die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) trotz umfangreicher Bekämpfungsmaßnahmen in Deutschland etablieren können. Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt dabei im Südwesten Deutschlands in Baden-Württemberg, dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wobei im vergangenen Jahr auch eine deutliche Ausbreitung in Niedersachsen erfolgte. In Hamburg wurden seit 2019 jährlich einzelne wenige Nester der Asiatischen Hornisse gefunden und entfernt. Zuletzt betraf dies dort zwei Nester in 2024.

Alle Verdachtsmeldungen, die bisher im laufenden Jahr durch Bürgerinnen und Bürger erfolgt sind, konnten bisher anderen einheimischen Arten zugeordnet werden. Bei den Berichten zu Vorkommen der Asiatischen Hornisse in Lübeck und Tielen handelt es sich ebenfalls nicht um bestätigte Meldungen. In Lübeck ist vermutlich ein Nest fälschlicherweise der Asiatischen Hornisse zugeordnet worden. Häufig werden Nester der Mittleren Wespe (Dolichovespula media) mit den Nestern der Asiatischen Hornisse verwechselt. In Tielen hingegen kam es zu einer geografischen Verwechslung und die Fundmeldung gehört zum gleichnamigen Ort in Belgien.

Obwohl es, abgesehen von dem Einzeltier in 2024, keine bestätigten Nachweise der Asiatischen Hornisse in Schleswig-Holstein gegeben hat, sind vereinzelte Nester für 2025 nicht auszuschließen. Am wahrscheinlichsten ist dabei ein Vorkommen an der südlichen Grenze des Bundeslandes. Sichtungen sollten mit Foto im landeseigenen Meldeportal gemeldet werden:

https://lfu-sh.meldeportal.cloud/observation/4e6d43cc/asiatische-hornisse

Weiter Infos auf der Homepage des NABU Bundesverbandes:

Aufruf: Bitte tote Feldsperlinge zur Untersuchung einsenden

© Robert Mayer

In der Mai-Ausgabe des Magazins DER FALKE wurde über einen massiven und alarmierenden Rückgang des Feldsperlings berichtet, der bereits in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Bundesländern zum lokalen Erlöschen von Populationen führte.

Das Netzwerk Feldsperling u. a. mit Dr. Eckhard Gottschalk (Naturschutzbiologie, Uni Göttingen, egottsc1@uni-goettingen.de ) und Prof. Michael Lierz (Direktor der Klinik für Vögel, Reptilien und Amphibien Gießen) interessieren sich für die Ursachen und bitten um Mithilfe. Gefundene, frischtote Feldsperlinge sollen in Gießen auf Krankheiten und evtl. danach noch am Uni-Klinikum in München auf Gifte untersucht werden.

Finder von toten Feldsperlingen sollten so vorgehen:

1. Frischtote (1-3 Tage) Vögel nicht einfrieren, sondern sofort mit einem Kühlakku nach Gießen schicken. Für Untersuchungen auf Erreger sind Vögel besser, die nicht eingefroren sind. Lässt sich das Einfrieren aus organisatorischen Gründen nicht vermeiden, lässt sich der Vogel aber trotzdem untersuchen. Vor dem Versand bitte das Einsendeprotokoll der Vogelklinik Gießen ausfüllen (auf dem Blatt finden Sie auch die Adresse). Dort vermerken bei „Sonstiges“: „Projekt Feldsperling Lierz/Gottschalk“. Als Päckchen im Karton (nicht in einem Umschlag) an die Vogelklinik in Gießen schicken.

2. Frischtote Vögel mit unklarem (!) Todesdatum besser einfrieren. Für eine Giftanalyse ist das ok. Falls ein toter Sperling auf Eiern liegt, auch die Eier mit einfrieren! Der Dotter ist perfekt für eine Giftanalyse. Fundort und Funddatum vermerken.

3. Bitte keine alten Mumien verschicken!

4. Alle Todesfälle protokollieren (> Totfund-Tool in ornitho.de), auch die Mumien, um die Häufigkeit des Phänomens abschätzen zu können. (Anmeldung erforderlich)

5. Auf keinen Fall andere Arten einsenden! Bei Einsendungen anderer Arten müssen die Kosten (ca. 400.- €) selbst übernommen werden.

Die Untersuchungen werden im Rahmen des Aktionsbündnisses „Netzwerk Feldsperling“ (Kontakt über Heidi Ellersiek: netzwerkfeldsperling@t-online.de) u.a. von der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung gefördert. Projektträger ist die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer (ÖSSM e. V.).

Korkenkampagne!

Wir vom Nabu Lübeck unterstützen die seit über 25 Jahren erfolgreich laufende Korkenkampagne des Nabu Hamburg. Korken können abgegeben werden in unserer Geschäftsstelle in der Glockengiesserstr. 42a zu den Öffnungszeiten oder täglich 10.00 bis 18.00 im Laden Unverpackt in der Fleischhauerstr. 40. Verarbeitet werden die Korken in gemeinnützigen Werkstätten zu Granulat, aus dem Dämmungsmaterial hergestellt wird. Der Erlös aus dem Verkauf des Dämmgranulats kommt dem Kranichschutz in Spanien zugute!

Weitere Info können Sie auf der Homepage sehen:

Mitmachen bei der Biotop-Pflege

Der NABU Lübeck engagiert sich seit vielen Jahren für den Erhalt der Pflanzenvielfalt auf den

Feucht- und Orchideenwiesen rund um Lübeck. Ab August mähen wir wieder die von uns betreuten Flächen und tragen anschließend das Mähgut ab. Wer gerne mithelfen möchte, meldet sich per Mail an nabu-luebeck@t-online.de (Ansprechpartner: H. Völkl).

Schwochel, Schulendorf und Manhagener Felde heißen diese.Glücksbringer in den drei Orten ist der Storch. Es gibt weitere Standorte im Kreis Ostholstein, doch diese verdienen eine besondere Erwähnung. Seit sechs Jahren ohne Storch, meldete er sich in Manhagener Felde zurück. Noch sensationeller sind die erstmalig genutzten Horstplattformen in Schulendorf und Schwochel. Hier hoffte und erwartete man seine Ankunft seit 15 bzw. 20 Jahren. Welch ein Aufwand betrieben wurde, zeigt das Foto aus Schwochel. Um hier die Plattform zu errrichten, wurde extra ein Baugerüst um den Betonmast aufgestellt. Die „Gastgeber“ scheuen keine Kosten und Mühen, um die Störche willkommen zu heißen. Mit ihnen freut sich die Dorfgemeinschaft aber auch Gäste, sowie Familien mit Kindern, die hier Störche in freier Wildbahn und nicht nur im Vogelpark beobachten können. DasBegrüßungsritual, das Klappern, auch die Fütterung ist zu sehen. Übereinstimmend bestätigen alle „Gastgeber“ , dass sie dies Ereignis glücklich macht.LeoSchwochel, Schulendorf und Manhagener Felde heißen diese.Glücksbringer in den drei Orten ist der Storch. Es gibt weitere Standorte im Kreis Ostholstein, doch diese verdienen eine besondere Erwähnung. Seit sechs Jahren ohne Storch, meldete er sich in Manhagener Felde zurück. Noch sensationeller sind die erstmalig genutzten Horstplattformen in Schulendorf und Schwochel. Hier hoffte und erwartete man seine Ankunft seit 15 bzw. 20 Jahren. Welch ein Aufwand betrieben wurde, zeigt das Foto aus Schwochel. Um hier die Plattform zu errrichten, wurde extra ein Baugerüst um den Betonmast aufgestellt. Die „Gastgeber“ scheuen keine Kosten und Mühen, um die Störche willkommen zu heißen. Mit ihnen freut sich die Dorfgemeinschaft aber auch Gäste, sowie Familien mit Kindern, die hier Störche in freier Wildbahn und nicht nur im Vogelpark beobachten können. DasBegrüßungsritual, das Klappern, auch die Fütterung ist zu sehen. Übereinstimmend bestätigen alle „Gastgeber“ , dass sie dies Ereignis glücklich macht.Leo PietschNABU – Storchenbeauftragter des Kreises Ostholstein PietschNABU – Storchenbeauftragter des Kreises Ostholstein

Wir sind jetzt auch auf verschiedenen Sozialen Medien, besuchen sie uns

- NABU Landesverband

- NABU Bundesverband

- Facebook NABU Lübeck